建中的官方校史追溯到1898年,當時是屬於國語學校(位於今台北市立大學)下面的第四附屬學校增設尋常中等科,直到1907年隨著學生人數漸多而獨立設置為台灣總督府中學校,並在1909年搬到今日現址開始上課。隨後因台南中學、台北二中成立,加上台北州成立後的官制改變,校名最後改為「台北州立台北第一中學校」。

|

| 1921日治二萬五千分之一地形圖 |

|

| 1936改正臺北市全圖 |

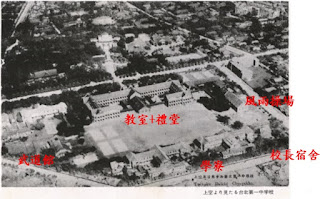

另外南邊有兩棟長得像飛機的是宿舍所在的位置,其中一棟一直留到1970年才拆掉,俗稱為木樓,我想應該就是今天木樓合唱團名字的由來。西邊有一棟木造的武道館,東邊則有磚造的風雨操場,紅樓東側房舍則沒有查到太多資料,推論應該是藝能科教室或宿舍吧,但三中和四中找到校地前都曾在一中借過教室,所以後期作為教室的可能性比較高。

以下兩張圖是美軍分別於1945/4/1和1945/6/17所拍攝的北一中空拍,而這兩張圖也剛好呈現了1945/5/31台北大空襲前後的校園狀況。從第一張圖就可以看到空襲前一棟宿舍(今格物樓的位置)消失了,另外隔壁的女子學院原本有校舍的地方也被夷平,不知道是否是所謂的防空空地?

第二張圖就可以明顯看到紅樓受到轟炸,整個屋頂都不見了,甚至西側還被炸出一個大洞(紅色箭頭位置)。

二戰後,雖然建中校舍受到了空襲,百廢待舉,但台籍學生認為學業不能中斷,於是聯合三中和四中學生一起找老師來上課,並在日新國小借校舍,於1945/12/6舉行開學典禮,這一天也被作為建中校慶沿用至今。也因為日台情結而衍生出了一中、二中的校名爭議,二中台籍生認為一中多是日本人念的學校,日本人走了就不應該再用一中之名(轉型正義的概念?)。於是後來為弭平爭議,就以「建國成功」為一中、二中定名了。

到了賀翊新校長時代,不但新設初中部、補校,還收了很多僑生,加上需要住宿的老師變多,所以整個校園空間利用有了很大的轉變。據百年校慶專刊所載,當時新設教學空間有明道樓和誠正樓,新設宿舍教師大樓及僑生宿舍,其他空間也利用極大化─舊武道館、木樓被隔成了教師宿舍,木樓、風雨操場被隔成教室,最後甚至連好不容易重建完成的紅樓其東半側都被規劃拆除新建致知樓。從1958年台北市圖還觀察到,建中還有三排房舍是在今天實小的籃球場上。

這段時期可說是這間學校容量大爆炸的時代,不但球場變少,校內一下子多了很多宿舍,連校外泉州街蔥油餅旁巷子裡都有給老師住的公寓,校內宿舍問題也埋下日後建中擴張不易的隱憂。

1960末到70年代,除新增格物樓外,空間不足的建中又繼續拆除老舊校舍以騰出空間。這段時間拆了風雨操場蓋了新的科學館,取代了舊有誠正樓的功能。木樓也被拆除,但並沒有馬上蓋新建築,直到1982年才蓋出新的活動中心。紅樓西半側也被拆除重建為正誼樓,禮堂拆除重建為莊敬樓,自此舊一中校舍僅剩被占用的宿舍和第一排紅樓了。

原本拆上癮的當局還想把紅樓完全打掉重練,幸好時任校長黃建斌力阻才沒發生憾事!

1980、90年代,算是校方有要認真處理宿舍的時期。先將舊游泳池及周邊加蓋違建收回,變成了今自強樓和網球場;舊僑生宿舍拆除重建為教學資源大樓,設有圖書館和電腦教室。而舊武道館和今日夢紅樓位置的被占用的木造平房,分別在1996和1999年慘遭祝融,雖然沒了占用宿舍問題,卻也使得最後一批日本時代木造教學空間消失QQ。

最新的建築是2013年落成的夢紅樓,興建時也同時拆除了後期作為社團活動空間的誠正樓,目前誠正樓原址變成奇怪的公共藝術和小廣場。隨著未來少子化,教室需求已不若戰後初期那般迫切,但為了精進教學品質,硬體的提昇仍是必要的。不過,若要再蓋新的教學空間,希望校方仍需仔細考量需求再提出設計,否則花了六億元卻買到一棟處處缺陷的樓也是得不償失啊!

以下是一些現今校舍狀況

|

| 1936年畢業紀念冊上關於北一中的空拍 |

|

| 1939年畢業紀念冊上的合照,後面即是後來增建的禮堂 |

|

| 1936年畢業紀念冊上木樓的照片 |

|

| 舊武道館(1953年畢業紀念冊) |

|

| 游泳池+風雨操場南面(1953年畢業紀念冊) |

第二張圖就可以明顯看到紅樓受到轟炸,整個屋頂都不見了,甚至西側還被炸出一個大洞(紅色箭頭位置)。

|

| 1945/4/1美軍航照 |

|

| 1945/6/17美軍航照 |

二戰後,雖然建中校舍受到了空襲,百廢待舉,但台籍學生認為學業不能中斷,於是聯合三中和四中學生一起找老師來上課,並在日新國小借校舍,於1945/12/6舉行開學典禮,這一天也被作為建中校慶沿用至今。也因為日台情結而衍生出了一中、二中的校名爭議,二中台籍生認為一中多是日本人念的學校,日本人走了就不應該再用一中之名(轉型正義的概念?)。於是後來為弭平爭議,就以「建國成功」為一中、二中定名了。

到了賀翊新校長時代,不但新設初中部、補校,還收了很多僑生,加上需要住宿的老師變多,所以整個校園空間利用有了很大的轉變。據百年校慶專刊所載,當時新設教學空間有明道樓和誠正樓,新設宿舍教師大樓及僑生宿舍,其他空間也利用極大化─舊武道館、木樓被隔成了教師宿舍,木樓、風雨操場被隔成教室,最後甚至連好不容易重建完成的紅樓其東半側都被規劃拆除新建致知樓。從1958年台北市圖還觀察到,建中還有三排房舍是在今天實小的籃球場上。

這段時期可說是這間學校容量大爆炸的時代,不但球場變少,校內一下子多了很多宿舍,連校外泉州街蔥油餅旁巷子裡都有給老師住的公寓,校內宿舍問題也埋下日後建中擴張不易的隱憂。

|

| 臺北市舊航照影像(1957),箭頭指出新增校舍 |

|

| 1958臺北市圖,可以看到在西側有三排房子是在今天的實小校地上 |

|

| 臺北市舊航照影像(1963),黃圈圈出誠正樓和明道樓位置,黃框則是教師大樓位置 |

|

| 教師大樓的昔與今(左取自1964年畢業紀念冊,右取自Google街景) |

|

| 臺北市舊航照影像(1967),黃框圈出致知樓 |

原本拆上癮的當局還想把紅樓完全打掉重練,幸好時任校長黃建斌力阻才沒發生憾事!

|

| 臺北市舊航照影像(1972),木樓、風雨操場消失,格物樓出現 |

|

| 臺北市舊航照影像(1974),正誼樓興建中,科學館蓋到一半 |

最新的建築是2013年落成的夢紅樓,興建時也同時拆除了後期作為社團活動空間的誠正樓,目前誠正樓原址變成奇怪的公共藝術和小廣場。隨著未來少子化,教室需求已不若戰後初期那般迫切,但為了精進教學品質,硬體的提昇仍是必要的。不過,若要再蓋新的教學空間,希望校方仍需仔細考量需求再提出設計,否則花了六億元卻買到一棟處處缺陷的樓也是得不償失啊!

以下是一些現今校舍狀況

|

| 紅樓 |

|

| 正誼樓(高二教室)-莊敬樓(辦公室)-致知樓(高三教室) |

|

| 明道樓(高一教室) |

|

| 活動中心 |

|

| 科學館 |

|

| 致知樓 |

|

| 教學資源大樓(圖書館+電腦教室) |

|

| 夢紅樓(人文專科教室),俗稱六億樓 |

|

| 格物樓(藝能科教室),俗稱賓士樓 |

|

| 熱食部+合作社 |

資料來源:1.建中百年校慶專刊

2.台灣百年歷史地圖系統