很多年前,時任臺北市長自誇臺北的自來水水質良好,甚至他還自稱平常都是直接生飲。儘管自來水公司跳出來聲明不建議直接生飲,但臺北的確就像是漫畫中的「天龍國」一樣,水源長期以來受到極大的保護,讓外縣市的人們十分羨慕與嫉妒。不過要說起臺北自來水的歷史起源,恐怕沒多少「天龍人」知道吧?這一次探索,我來到了位於公館的臺北自來水園區,來帶大家看看臺北最早的自來水是如何製造出來的。

|

| 臺北自來水園區的前身是日本時代建立的臺北水道,是臺灣最早的一批現代化自來水系統 |

奠定臺灣衛生水道的技師們

日本在甲午戰後統治的臺灣,因著炎熱潮濕的熱帶氣候,先天上已相當容易孳生各種病原。尤其是城市中缺乏現代化的下水道隔離飲用水與生活汙水,島上瘧疾、霍亂等環境衛生疾病橫行。在日軍接管臺灣的乙未戰事中,光是死於這兩種疾病的將士人數就佔了總死亡人數的近一半。為了讓殖民事業順利進行,改善城市環境衛生成了第一要務。於是,這個重責大任便交到了威廉‧巴爾頓及濱野彌四郎兩位技師的手上。

威廉‧巴爾頓是來自英國的土木工程師,專司水道與港埠工程技術。後來他在英國的萬國博覽會上結識了日本衛生局官員永井久一郎,在日本面臨霍亂流行之時受聘來到日本,協助東京等二十多座城市改善下水道與自來水系統。衛生水道建設的成功獲得當時在衛生局任職的後藤新平極高的讚賞,因此便向桂太郎總督推薦巴爾頓來臺灣負責衛生水道的設計。1896年,巴爾頓便帶著輔佐他的技師濱野彌四郎一同來臺,展開衛生下水道與自來水系統的調查工作。

.jpg) |

| 為了感念巴爾頓的貢獻,日治時曾在水道內為其鑄造銅像。但銅像卻不幸毀於二戰中,直到近年透過臺日英三國多方考證,於2021年重鑄銅像。 |

巴爾頓與濱野走訪臺北、基隆、臺南等臺灣各地的大城市,並提出了〈關於臺北等衛生工程設計意見書〉(〈臺北其ノ他ニ於ケル衛生工事設計ニ就キ意見〉),列出各城市的優先順序,以及臺北的下水道建設如何進行的意見。最優先的下水道工程便在新道路劃設的同時,逐步依照巴爾頓的建議完成興建與擴張。但遺憾的是,巴爾頓在新店溪上游勘察水源的過程中,不慎染上瘧疾。儘管巴爾頓隨即獲得治療並返回東京療養,但他還是在1899年8月5日撒手人寰。後續包含臺北在內各大城市的自來水系統設計,便由巴爾頓的弟子濱野彌四郎接手進行。

臺北城最早的水源地

日本統治臺灣初期,臺北的居民仍相當仰賴鑽井取得的地下水。根據1898年的統計,包含城內、大稻埕及艋舺三市街共有145處水井,但隨著城市人口增加,才短短四年就增加到745處。儘管當時政府祭出水井距離間隔等管制措施,但地下水供不應求的情況日益嚴重,亟需現代化的自來水系統。然而相關預算自1898年提出以來,就因為財政狀況及日俄戰爭的影響而數度在議會卡關,直到1907年臺北水道的預算計畫才終於獲得通過。

日本將供應自來水的設施稱為「水道」,來自水道處理過後的水便稱為「水道水」,至今仍保留在臺語中作為描述自來水的詞彙。考量輸送及淨水成本,水源水質與距離自然是臺北水道位置的重要考量。當時研究的取水地點包括淡水、新店溪上游及公館觀音山等三案。第一案的淡水輸送距離過長,且水源與當地農業灌溉衝突而不考慮。第二案的水質雖然比第三案為佳,但同樣因為輸送距離太長,最後考量財政而決定在公館觀音山下設置取水口與淨水設備。臺北水道在1907年度獲得預算通過之後,隨即展開施工,並在1909年4月開始供水,整體工程則在同年7月全部完成。

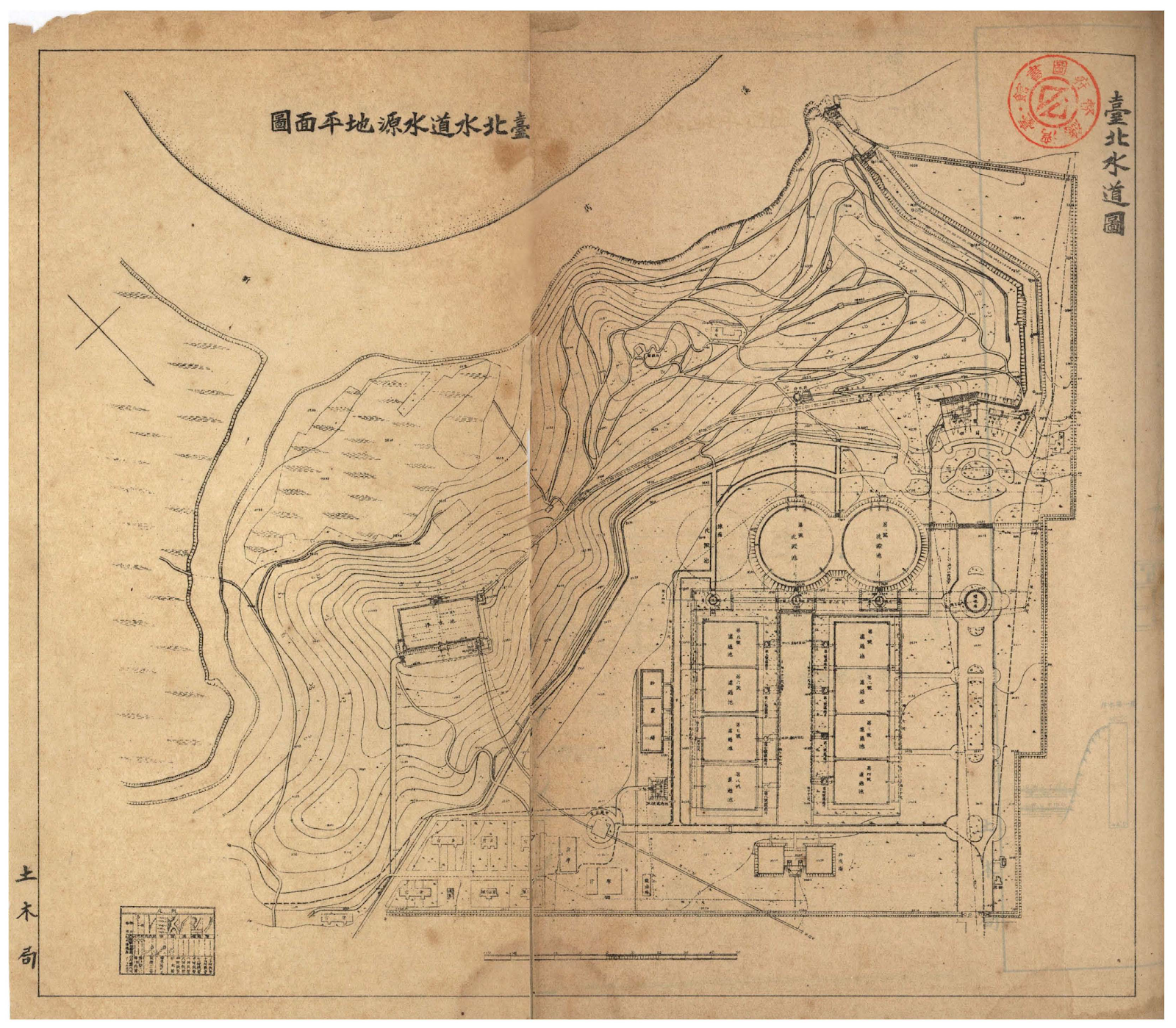

|

| 臺北水道平面圖(取自《臺灣水道誌圖譜》(1918)) |

|

| 俯瞰臺北水道舊照(取自《臺灣水道誌》(1918)) |

兼具洋風及實用的唧筒室

來自新店溪的河水從今日永福橋南側的取水口進入引水路之後,首先來到的就是臺北水道的唧筒室。唧筒室是由當時的總督府技師森山松之助所設計,這位出身於大阪的建築師,老師是日本鼎鼎大名的建築家、東京車站設計者辰野金吾。森山在1907年來到臺灣,臺北水道唧筒室算是他在臺灣設計的第一批作品之一。

唧筒室的平面略呈圓弧形,地上一層、地下一層;主要出入口位在南北兩端,分別設有辦公室與接待室。辰野金吾的作品中常見的圓形穹頂也被森山應用在唧筒室的兩端,出入口兩側與屋身中段的迴廊則大量使用西洋歷史語彙的立柱作為裝飾。建築雖然採用磚造,但壁面看起來卻像石材及混凝土,和森山的其他作品相較起來樸素許多,但仍不失20世紀初期當時日本所追求的西方現代感。

|

| 功能性極強的唧筒室仍以西洋柱飾與圓形穹頂裝飾 |

走進唧筒室,一眼就能從高處看著9部抽水機排排站在弧形的挑高空間內。臺北水道完工初期,唧筒室共設有四部清水抽水機組配置於南半側(1922年增設一部),四部原水抽水機組配置於北半側。原水抽水機組負責抽取建築下方的引水路內新店溪河水,送進東側的沉澱池及過濾池處理。配合水從高處流向低處的特性,因此原水抽水機組也配合設置在比清水抽水機組還低的位置。當時以預想未來臺北人口達到15萬人,夏季一日最大用水量可達67.5萬立方呎做計算,抽水機設計每分鐘可抽取250立方呎的水,只需要原水及清水各兩部即可應付最大需求,且還保有應對突發狀況的餘裕。

.jpg) |

| 唧筒室運作末期共設置9部機組來抽取河水與調度處理水 |

限定開放的觀音蓄水池

處理乾淨的清水會由清水抽水機組送到山頂附近的淨水池存放。因此我離開唧筒室往觀音山頂方向走,接著來到這座神秘的淨水池。淨水池在二戰後改名為觀音蓄水池,建築長55公尺、寬30公尺、深約5公尺,總計可儲存4500噸的乾淨水道水。水池上蓋種植草皮可維持內部溫度穩定,並設有60個通風孔保持空氣流通。

|

| 蓄水池的大門有著石材的厚重感,猶如城堡一般 |

|

| 池頂種植草皮以隔絕外界熱量 |

觀音蓄水池使用到1977年後卸下儲水的責任。不過不同於山下的唧筒室轉型為自來水博物館,蓄水池如同城堡般的大門總是深鎖,一般人一直都不知道裏頭長什麼樣子。直到2019年為了慶祝臺北水道啟用110週年,負責管理的臺北自來水事業處終於打開了蓄水池的大門,以團體預約及不定期開放的形式,將蓄水池內部呈現在大眾眼前。

走進蓄水池內部貫穿前後的走廊,兩側就是深達5公尺的水池。為了避免處理好的水在淨水池內長期停滯,導致細菌滋生使水再度受到汙染,內部因此設有五道牆讓水流得以均勻地流動。園方在水池底部設有木棧道,遊客可以在木棧道上沿著S形的水池漫步。漫步其中,兩旁是高聳、有階梯狀柱腳的柱子,彷彿走進了地下宮殿一般。

|

| 蓄水池內部搭配適當的燈光,氣勢不輸東京的地下宮殿 |

參觀行程的最後,導覽員特別帶我們看另外一個留在蓄水池內的小彩蛋。從內部走廊往另一側的水池底部的鏡子看,映著天花板上用手指留下的「櫻井泰吉」的署名。根據北水處的說法,這位櫻井泰吉應該是當時參與工程的泥水匠,過去因為水池內過於昏暗,一直到近年準備對外開放時才被發現。或許是因為這座地下宮殿過於壯觀,連當初工程的匠師都想讓後人知道他曾參與過這麼重要的工程吧!

|

| 鏡子映照的就是當時泥水匠留下的簽名 |

隨著臺北市區不斷發展與擴張,即便觀音山下的淨水場也持續增加處理水的能力,但還是面臨產製水量不足,以及水汙染等問題。因此,臺北市在1978年啟用了位於新店溪上游的直潭壩及直潭淨水場,取代了唧筒室與觀音蓄水池的功能。緊接著又在上游支流的北勢溪規劃了翡翠水庫,並予以極為嚴格的集水區保護措施。即便如此,臺北人還是無法忍受2015年蘇迪勒風災讓原水濁度暫時性提升,因而又規劃了從翡翠水庫直送淨水場的原水專管,為的就是讓臺北市得以享用全臺灣最乾淨的水源。

在今天「水道水」已經被「自來水」一詞取代了日常溝通,但回顧臺北自來水的歷史,從早期的地下水、新店溪中游的公館取水口,到近代擔負大臺北用水的翡翠水庫,乾淨的用水從來不會「自己來」。臺北人理應是最清楚我們花了多久的時間才能擁有如此乾淨的水,但當其他縣市爭取預算希望能提升用水品質時,卻又受到網路鄉民冷嘲熱諷。希望身處首都都會區的我們都能飲水思源,不要做個天真認為乾淨的水會自己來的天龍人。

|

| 昔日臺北水道的取水口附近,如今已是人口密集的都會區 |

參考資料:

《臺灣水道誌》臺灣總督府民政部土木局(1918)

《臺灣水道誌圖譜》臺灣總督府民政部土木局(1918)

臺北自來水園區

探訪時間:2024.10.

完稿時間:2025.4.

沒有留言:

張貼留言